○山江村住宅改造助成事業実施要項

平成9年4月1日

要項第3号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の虚弱老人、重度の身体障がい児(者)及び知的障がい者(以下「要援護老人等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要援護老人等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各項目のすべてに該当する者とする。

(1) 山江村に住居を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

ア おおむね65歳以上の者で別紙に定める在宅の虚弱老人に該当する者

イ 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む)

ウ 療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者

エ 介護保険法(平成9年法律第123号)により要介護認定を受けた者

(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者

ただし、要介護認定を受けた者を除く。

(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者

ただし、身体状況の著しい変化等により、村長が真に再度の住宅改造が必要と認める場合は、この限りではない。

(助成対象経費)

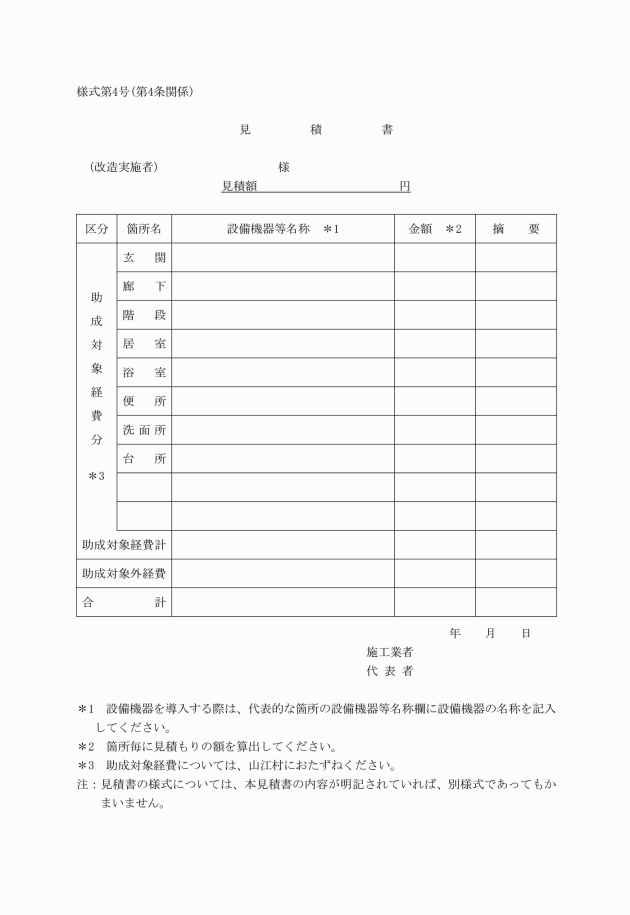

第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要援護老人等が利用する部分であって、当該要援護老人向けに実施する改造に要する経費とする。

なお、新築、増築及び改築は農業集落排水事業供用に伴う工事及び浄化槽新設に伴う給排水工事等に係る経費は、原則として対象としないものとする。ただし、改造するにあたって増築又は改築を伴うときにあっても、改造を伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とする。

2 借家・借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前1項に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、現状復帰についての費用は、助成の対象とならない。

(申請手続き等)

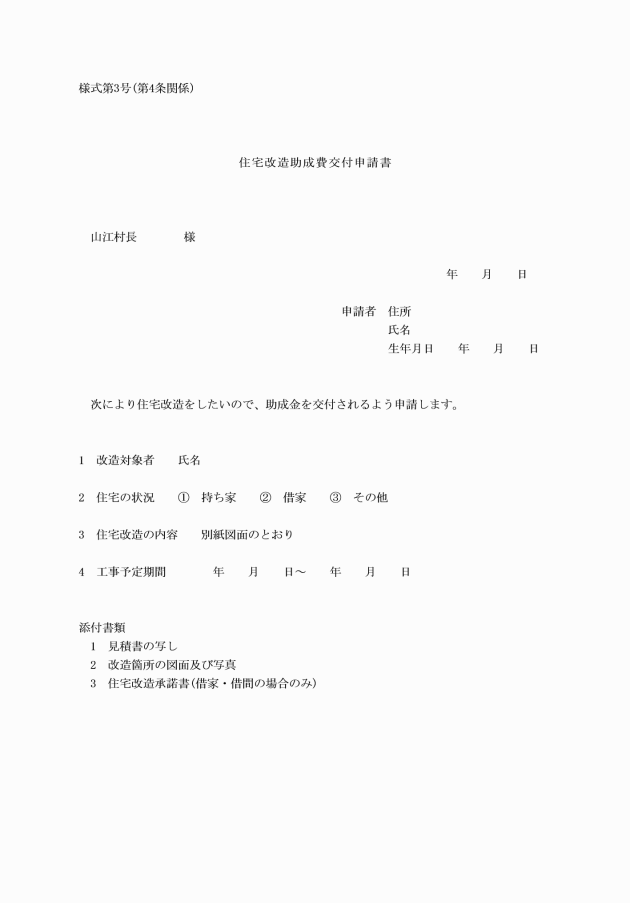

第4条 住宅の改造をしようとする者(第2条の規定による者。以下「改造実施者」という。)は、村長に対し、改造を実施する前に、相談をするものとする。

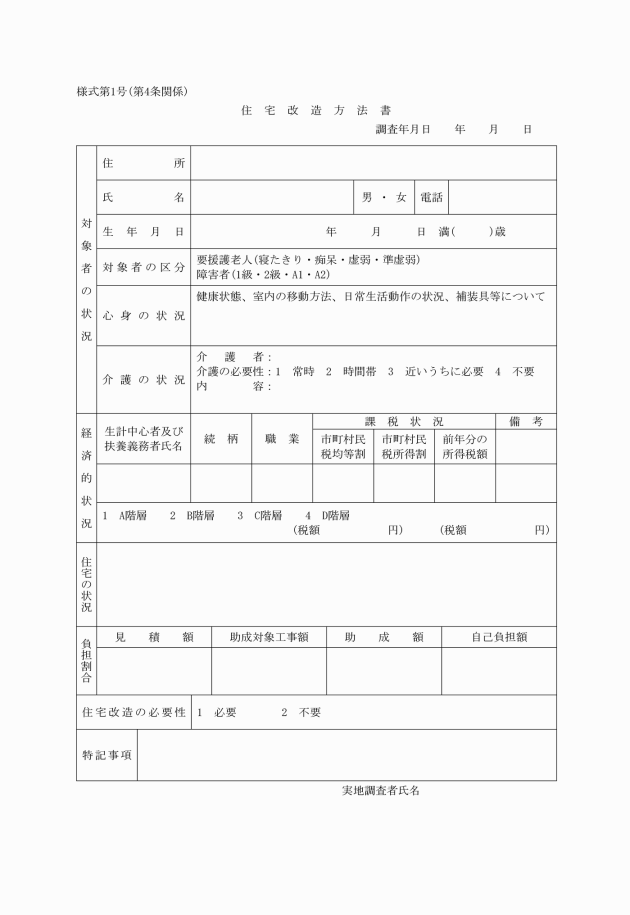

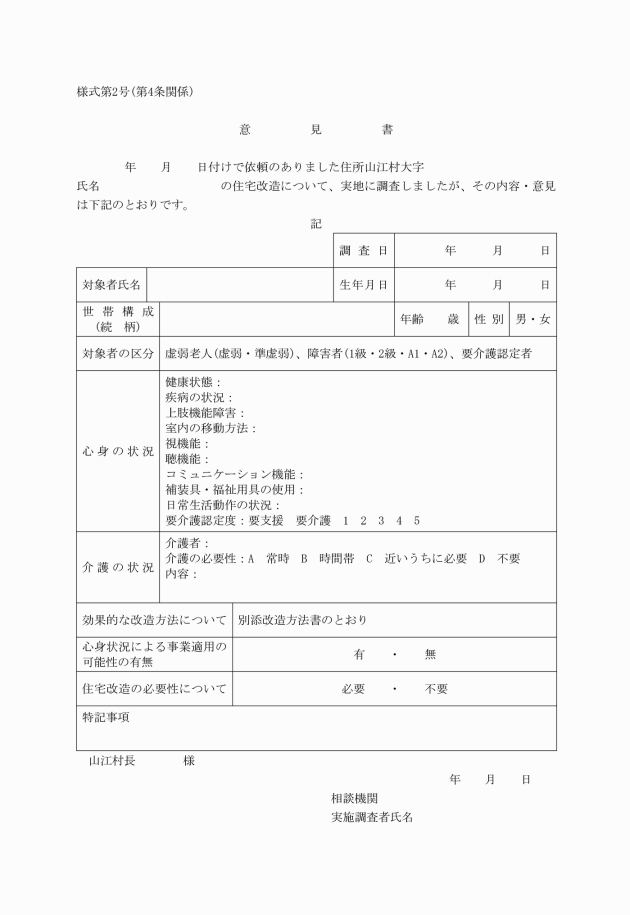

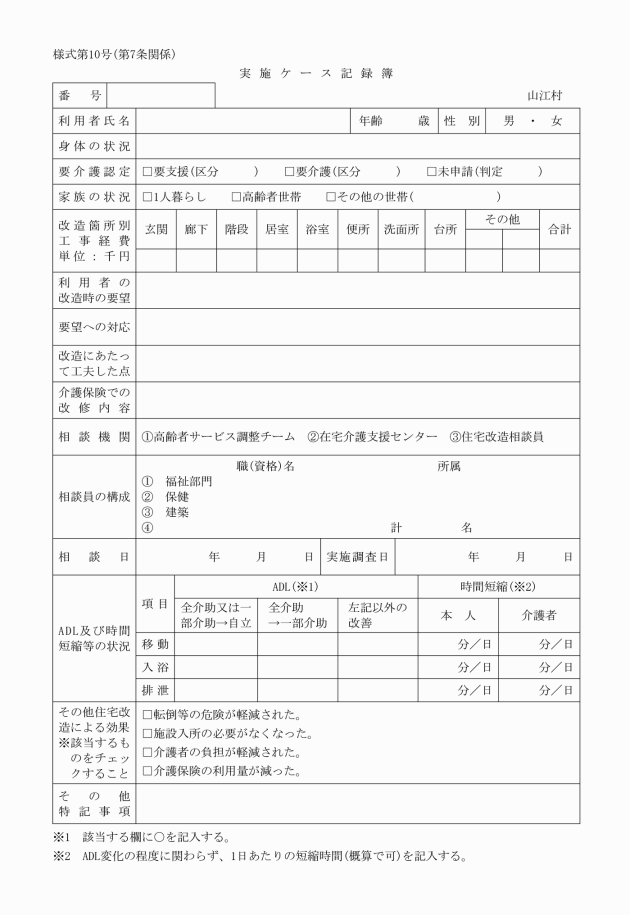

2 相談を受けた村長は、実地調査を行い、当該要援護老人等の身体状況、住宅の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、原則として住宅改造方法書(様式第1号)により助言を行うものとする。なお、村長は、実施調査及び改造方法の助言実施について、高齢者サービス調整チーム、在宅介護支援センター、住宅改造相談員(リフォームヘルパー)(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。

(1) 見積書(様式第4号)の写し

(2) 改造箇所の図面及び写真

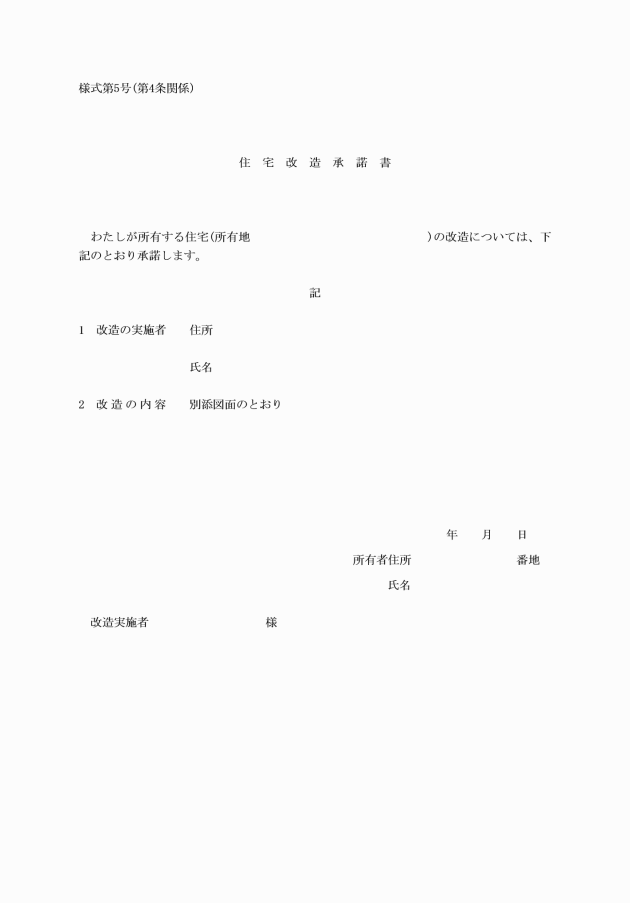

(3) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)(様式第5号)

5 前4項の申請は、相談機関及び山江村社会福祉協議会、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設、民生委員等を経由して行うことができる。

(助成額)

第5条 助成額は、次の定めによって算定した金額を助成するものとする。

(1) 助成対象額は、90万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い方の額とする。ただし、要介護認定を受けた者については、50万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い方の額とする。

(3) (2)の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。

(事業の適用)

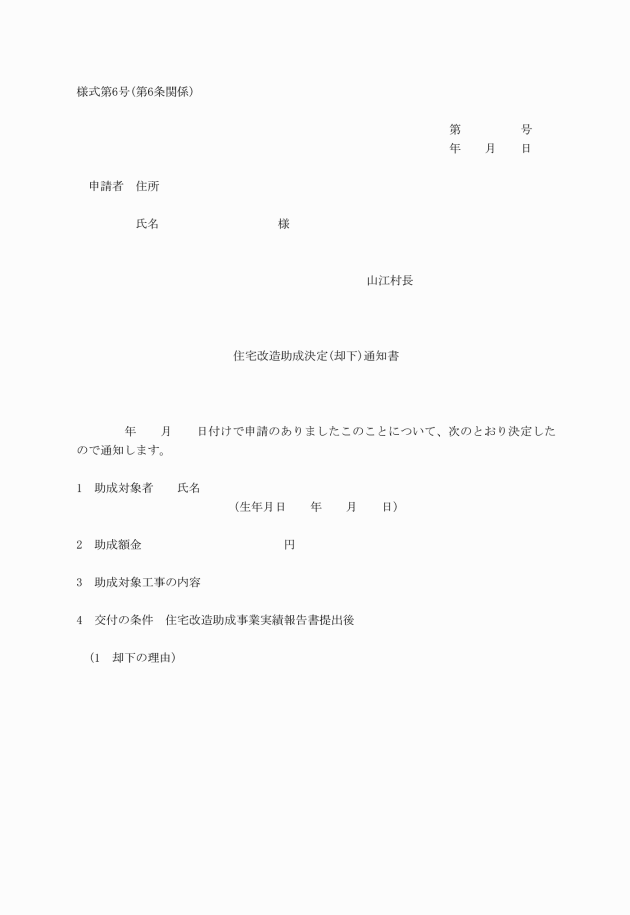

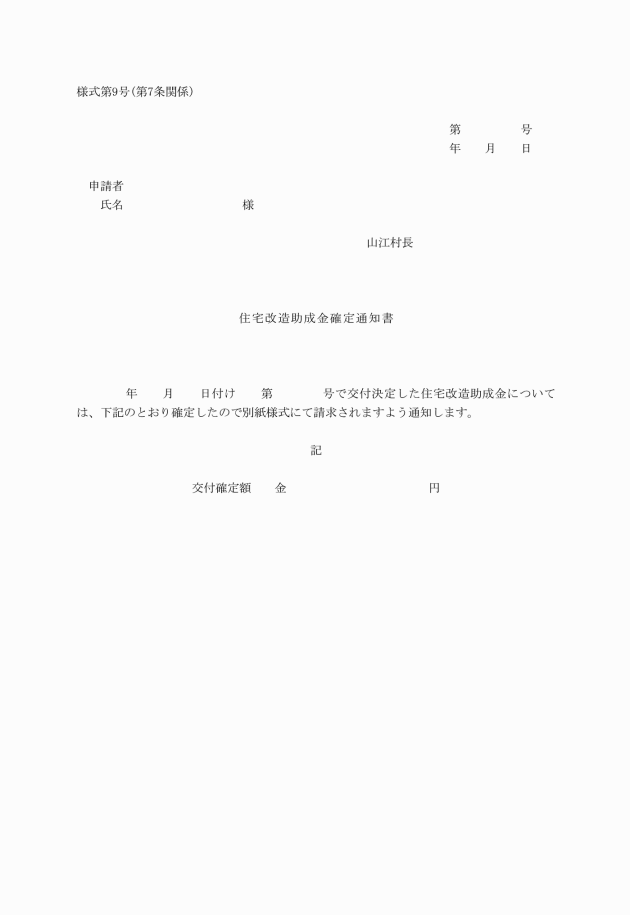

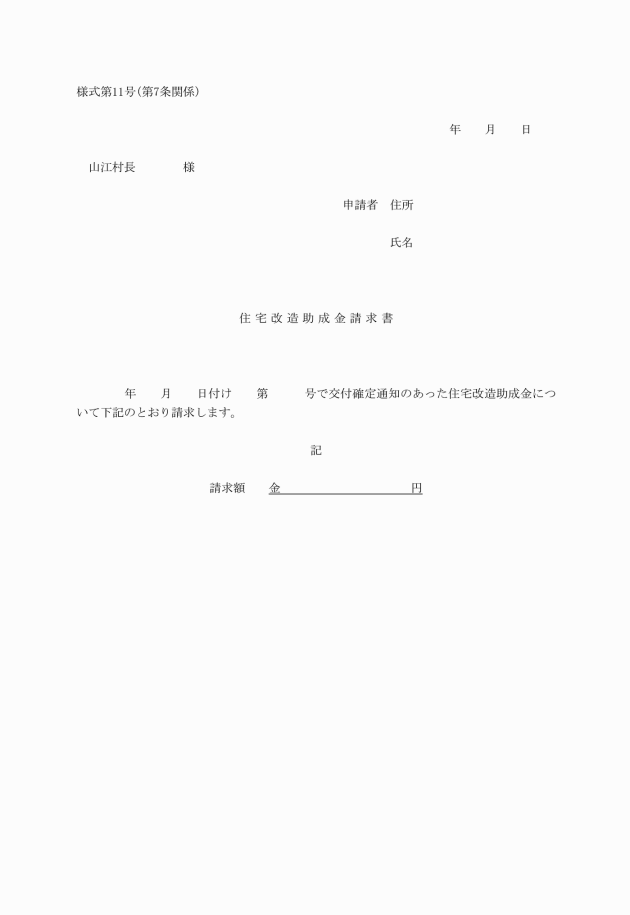

第7条 改造実施者は、原則として、村長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。

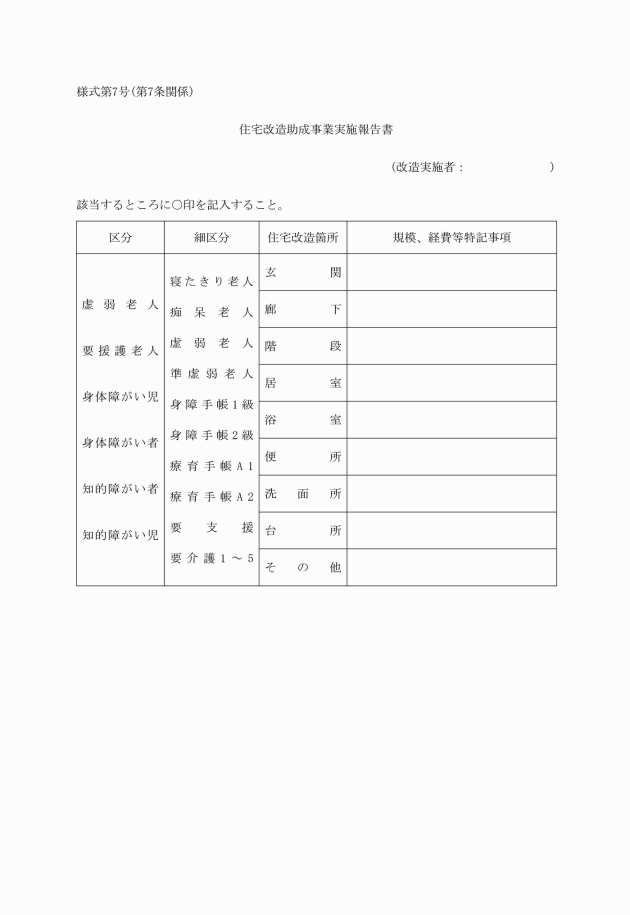

2 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、住宅改造助成事業実績報告(様式第7号)に次の書類を添えて、速やかに村長へ報告するものとする。

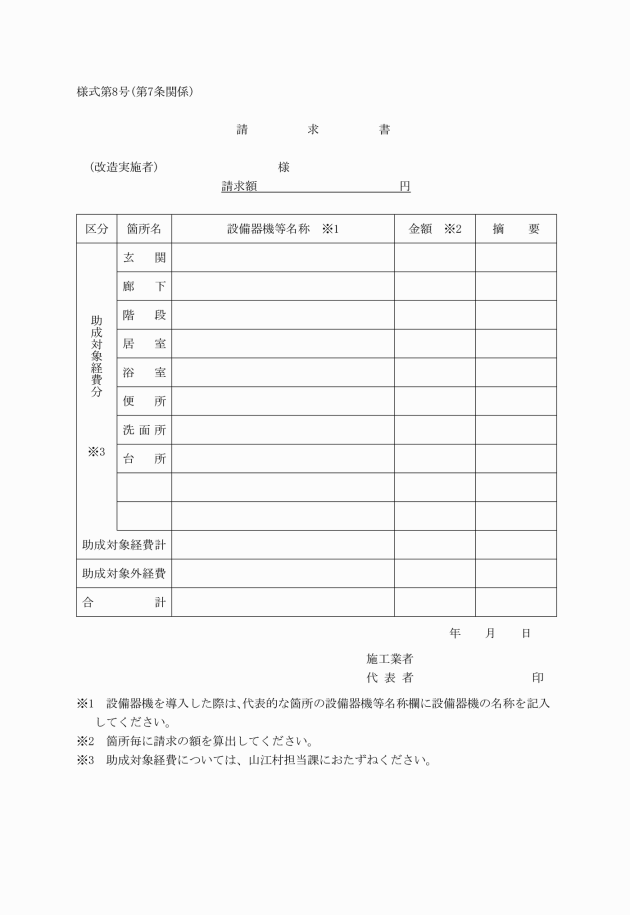

(1) 請求書(様式第8号)の写し

(2) 改造した部分の写真 2部

なお、改造箇所が複数となる場合、箇所毎に撮影したもの。

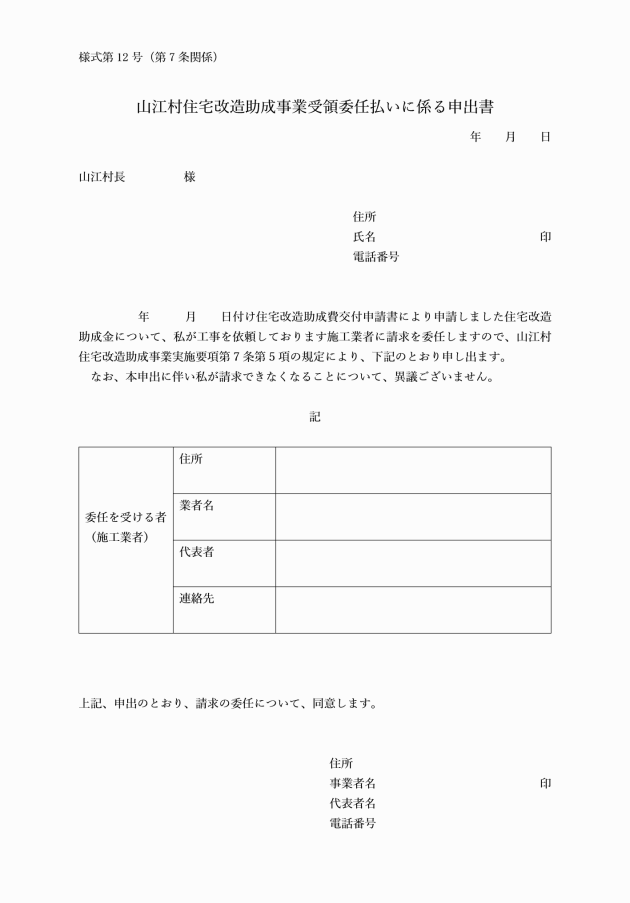

6 村長は、前5項の規定による受領委任払申出書の提出を受けた場合に限り、受領委任払いによる請求を委任された住宅改造施工業者からの請求に応じることができるものとする。

7 村長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。

(3) 建築基準法等その他法令又はこの要項に違反したとき。

8 村長は、前7項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取り消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。

(事業実施上の留意点)

第8条 村長は、この事業の実施にあたり、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。

(1) リフォームヘルパーを積極的に設置し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉・保健・医療・建築・福祉用具取扱者等の各関係機関との連携を図り、効率的・効果的な住宅改造を図るとともに、要援護老人等が快適な在宅で生活ができるように、各種の在宅ケアサービスを提供するよう努めること。

(2) 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備し、また、改造のノウハウを蓄積するためにケースを記録し、事業の推進を図ること。

(3) 相談を受ける者は、改造実施者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(4) 事業の実施にあたり、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を越えないよう改造実施者・施工業者を指導すること。

(5) 事業の積極的な推進のため、関係機関において、各種の研修会が開催される場合、所属の職員について、進んで参加し、知識の向上・最新情報の収集に努めるよう配慮すること。

(6) 改造に要する経費のうち利用者負担分については、他制度の活用及び公的融資貸付制度を活用して差し支えない。

(雑則)

第9条 この要項で定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める

附則

この要項は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年要項第7号)

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年要項第2号)

この要項は、平成13年8月3日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成20年告示第65号)

この要項は、平成20年9月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(令和3年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和5年告示第120号)

この要項は、公布の日から施行する。

別紙(第2条関係)

要援護老人等の定義

1 要援護老人等とは要介護老人及び虚弱老人及び準虚弱老人をいう。要介護老人とは、ねたきり老人及び要介護の痴呆性老人をいう。

2 ねたきり老人とは、平成3年11月18日老健第102―2老人保健福祉部長通知「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」のランクB又はCに該当する高齢者であること。

3 痴呆性老人とは、一旦正常に発達した知能が後天的な器質障害により持続的に低下している状態の老人であること。

4 虚弱老人とは、心身の障害又は疾病等により、移動・入浴の基本的な日常生活動作についていずれも一人で行うことに相当時間がかかる又は困難が伴う状態であること。

5 準虚弱老人とは、心身の障害又は疾病等により、移動・入浴・排泄・着替・食事の基本的日常生活動作のうち1つ以上について、一人で行うことに相当時間がかかる又は困難が伴う状態であること。

参考 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」

生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所なら外出する。 |

準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助無しには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活している。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |

寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベット上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1 車椅子に移乗し、食事・排泄はベットから離れて行う。 2 介助により車椅子に移乗する。 |

ランクC | 1日中ベットで過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りもうたない。 |

※判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であって差し支えない。

別表(第5条関係)

改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 | |

A | 生活保護法による被保護世帯 | 3分の3 |

B | 生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3分の3 |

C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯 | 3分の2 |