○山江村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要領

平成25年3月29日

告示第52号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項に基づく自立支援医療費の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続については、法令及び本要領により支給認定の適正な実施を図るものとする。

(1) 指定自立支援医療を実際に受ける者を「受診者」という。

(2) 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

(3) 自立支援医療費の支給認定を申請しようとする者を「申請者」という。

(4) 住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。

(5) 自立支援医療費の支給に際し用いる医療保険単位の世帯を「「世帯」」という。

2 育成医療の対象となる疾患を障害区分により示せば、次のとおりである。

(1) 肢体不自由によるもの

(2) 視覚障がいによるもの

(3) 聴覚、平衡機能障がいによるもの

(4) 音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの

(5) 内臓障がいによるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障がいを除く内臓障がいについては、先天性のものに限る。)

(6) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの

3 内臓障がいによるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くものとする。なお、腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象とする。

4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

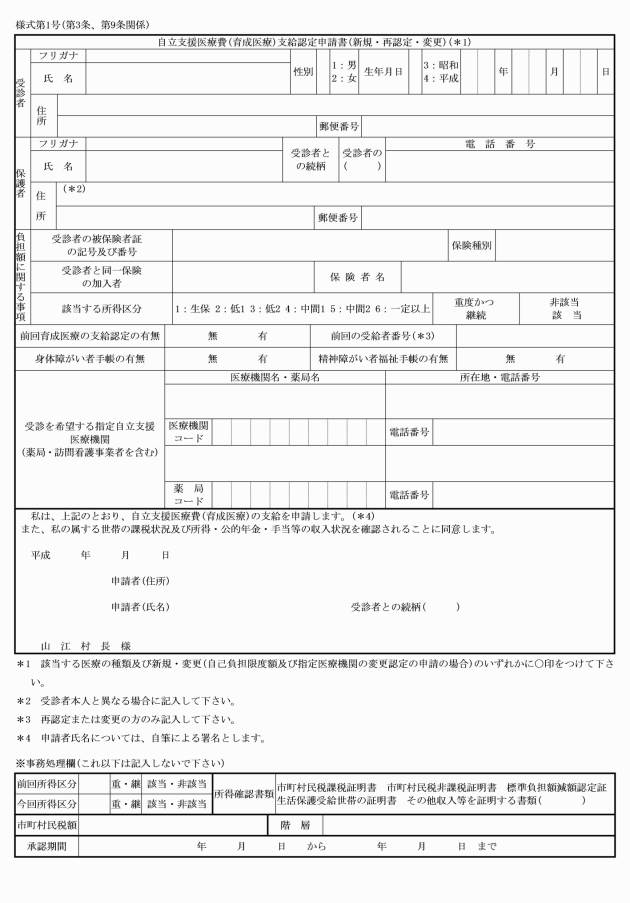

第3条 支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的事務処理は次によることとする。申請に当たっては、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて山江村長(以下「村長」という。)に提出することによって行うものとする。

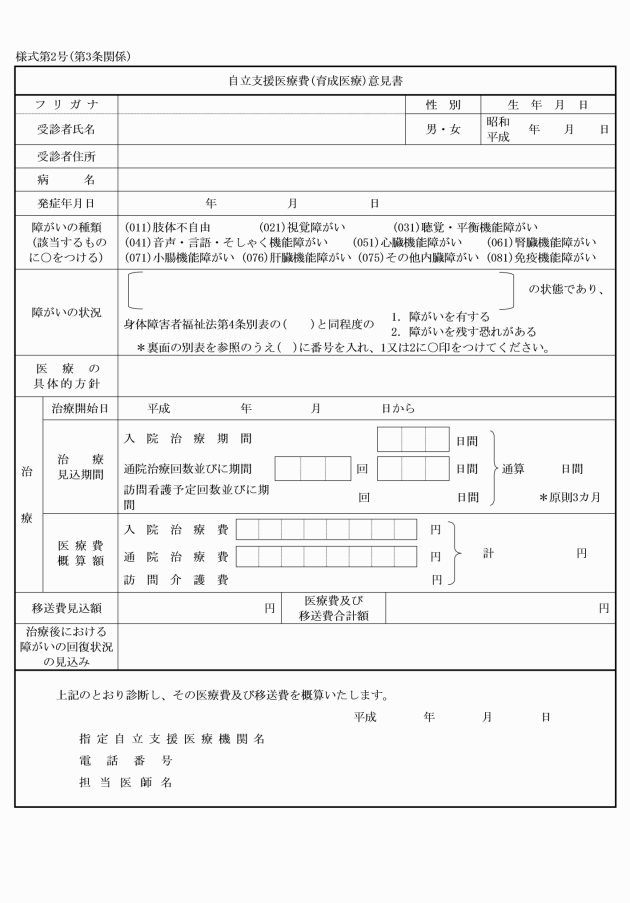

(1) 指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療費(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)

(2) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)

(3) 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料(住民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、住民税世帯非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料)

(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

2 申請書は、原則として診療開始日の1か月前までに村長に提出するものとする。

(支給認定)

第4条 村長は、所定の手続きによる申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障がいの種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障がいの程度について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこととする。なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。

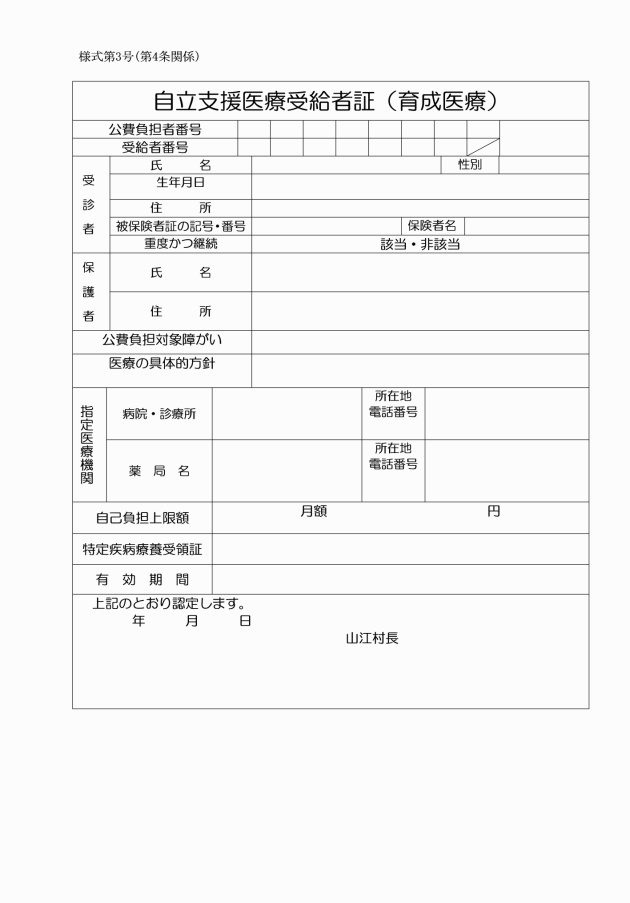

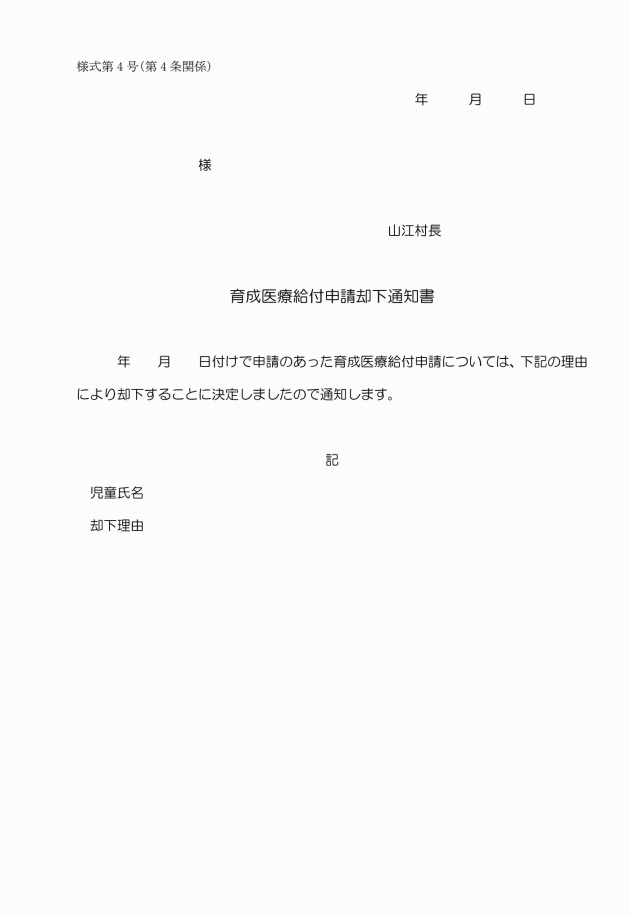

2 村長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者(令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。以下同じ。)への該当・非該当の確認を行い、負担上限額の認定を行った上で、自立支援医療受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとし、受給者証を申請者に交付する際、自己負担上限額管理票(別紙1。以下「管理票」という。)を添付するものとする。なお、認定を必要としないと認められる場合については、認定しない旨、育成医療給付申請却下通知書(様式第4号。以下「却下通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 育成医療の具体的方針は、受給者証に詳細に記入するものとする。

4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られることとする。

5 支給認定の有効期間が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地から厳に戒むべきところであるので、有効期間は原則3か月以内とし、3か月以上に及ぶものについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱うものとする。なお、腎臓機能障がいにおける人工透析療法及び免疫機能障がいにおける抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とすることとする。

6 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

7 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合、交付していた受給者証を速やかに村長に返還させることとする。

8 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。

(所得区分)

第5条 自立支援医療費については、法第58条第3項の規定により、自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに負担上限月額(令第35条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)を設けることとし、負担上限月額の一覧は、別表第2(自己負担上限額表)のとおりとする。

(「世帯」)

第6条 「世帯」については、医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取り扱うこととする。

2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取り扱うこととする。

3 申請者から申請を受けた場合には、申請書の他、受給者の氏名が記載(被保険者本人として記載又は被扶養者として記載)されている被保険者証の写し(受診者が18歳未満である場合は受給者のものに加えて受診者の氏名が記載されている被保険者証等の写しも同時に)を提出させるものとする(カード型の被保険者証等については、その券面の写しが該当。以下同じ。)。あわせて、受診者の属する「世帯」に属する他の者の氏名が記載された被保険者証等の写しを提出させるものとする。

4 受診者が国民健康保険の被保険者である場合については、申請者の提示した被保険者証等の写しが「世帯」全員のものかどうかにつき、申請者に住民票を提出させる、職権で調査する等の方法によって確認を行うものとする。

5 「世帯」に属する他の者の氏名が記載された被保険者証等の写しについては、被保険者証等の形式や加入している医療保険によって、所得区分の認定に際して対象となる者の範囲が異なるので注意すること。

6 「住民税世帯非課税世帯」や住民税額(所得割)の「世帯」における合計額については、受診者の属する「世帯」の世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)の課税状況を基準として判断する。なお、7月以降も継続して自立支援医療を受けることとなっている場合には、当該年度の課税状況の再確認は行わないこととする。

7 「世帯」の範囲の特例については、受診者と同一の「世帯」に属する親、兄弟、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないこととしたときは、原則からいえば同一「世帯」であっても、特例として、受診者及びその配偶者を別の「世帯」に属するものとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できるものとする。

・この特例を認め得る場合は、受診者及びその配偶者は住民税非課税である一方、これ以外に同一の「世帯」に属する者が住民税課税である場合のみとする。

・この特例を認めるよう申請があった場合には、申請書の他、受診者及びその配偶者が扶養関係に基づく各種控除(以下「扶養控除」という。)の対象となっていないかどうかを確認するため、同一「世帯」に属する者の住民税に係る税情報の記載された適宜の書面又は書面の写し及び被保険者証の写しの提出を求め、その内容を確認するものとする。

・なお、ある年度において扶養関係にあったものの、当該年度の途中で生計を別にしたような場合は、税の申告が年1回であることから、次年度の税申告時から扶養控除の対象から外れることとなる者については、本人から、その旨の確認を誓約書等適宜の方法によって得ることにより、別の「世帯」とみなす取扱いができるものとする。

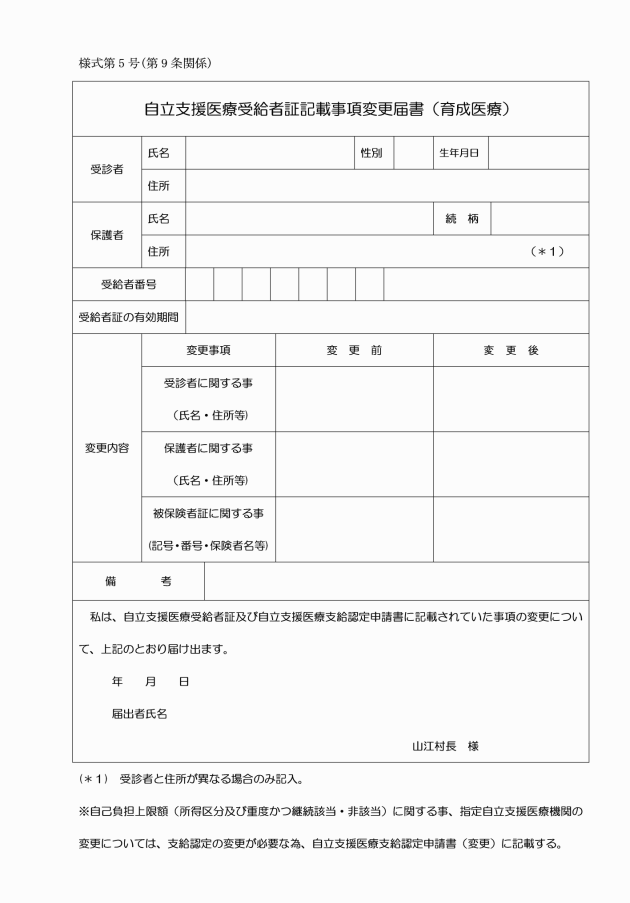

8 加入している医療保険が変更となった場合など「世帯」の状況が変化した場合は、新たな被保険者証の写し等必要な書面を添付の上、速やかに変更の届出をさせるものとする。なお、「世帯」の状況の変化に伴い支給認定の変更が必要となった場合には、別途第9条に定める手続きにより、支給認定の変更の申請をさせるものとする。

(「世帯」の所得の認定)

第7条 「世帯」の所得は、申請者の申請に基づき認定するものとする。

2 「世帯」の所得の確認は、各医療保険制度の保険料の算定対象となっている者の所得を確認するものとする。

(「世帯」の所得区分の認定)

第8条 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険では被保険者本人、国民健康保険では被保険者全員)に係る住民税の課税状況等を示す税務資料に基づき認定するものとする。また、住民税が非課税であるかどうかについては、各医療保険制度における自己負担の減額証等に基づいて認定することができるものとする。なお、所得区分が別表第2の②低所得1に該当するかどうかを判断する場合には、申請者の障害年金、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の資料に基づき認定するものとする。

2 法第66条第1項に基づき、認定に際し必要な事項につき調査を行うときは、申請の際に税情報や手当の受給状況等に係る調査についての同意を書面で得るものとする。なお、この同意は原則受給者から得るものとするが、これが困難な場合は、保護者等から同意を得るものとする。

3 所得区分は、支給認定の審査時に把握されている所得状況に基づき認定するものとする。

なお、所得状況については、定期的に職権で把握し、職権で把握した所得に応じた所得区分に変更することができるものとする。

2 村長は、受給者からの申請を受け、所得区分の変更の必要があると判断した場合は、変更することを決定した日の属する月の翌月の初日から新たな所得区分に変更するものとし、新たな所得区分と負担上限月額を記載した受給者証に管理票を添えて交付する。所得区分の変更の必要がないと判断した場合は、変更認定を行わない旨の通知書を申請者に交付するものとする。

3 村長は、受給者からの申請を受け、指定自立支援医療機関の変更の必要があると判断した場合は、変更することを決定した日以降より新たな医療機関に変更するものとし、新たな指定自立支援医療機関を記載した受給者証を交付する。指定自立支援医療機関の変更の必要がないと判断した場合は、変更認定を行わない旨の通知書を申請者に交付するものとする。

(育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更)

第10条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)、申請者は、申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書、被保険者証等、受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料のほか、腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証を添付の上、村長あてに申請すること。村長は再認定の要否等について、再認定が必要であると認められるものについて、再認定後の新たな受給者証を交付することとする。再認定を必要としないと認められるものについては認定しない旨を第4の2の却下手続に準じて通知書を交付することとする。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更について、受給者から申請があった場合、変更の申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、村長あてに申請すること。村長は育成医療の変更の要否等について変更が必要であると認められるものについて、変更後の新たな受給者証を交付することとする。なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とすることとする。また、変更を必要としないと認められるものについては、認定しない旨を前記第4条の2の却下手続に準じて通知書を交付することとする。

(自立支援医療費の支給の内容)

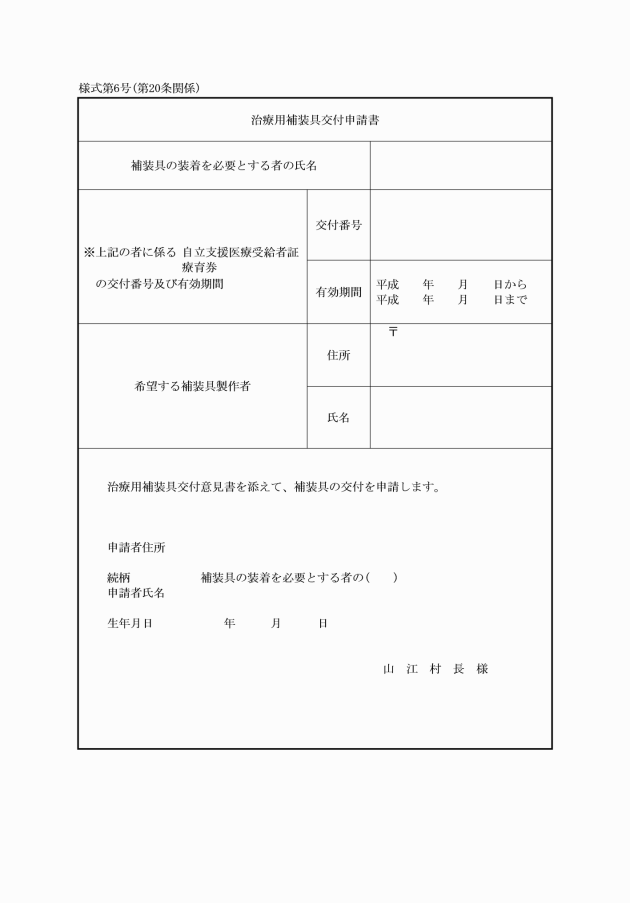

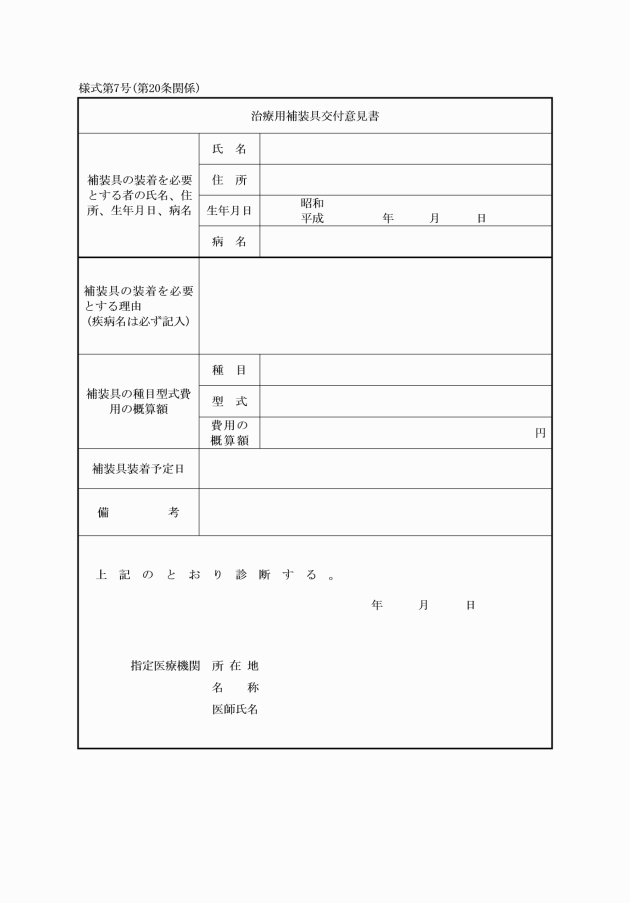

第11条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2条のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によることとする。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、村が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給することとする。なお、この場合は現物給付をすることができる。また、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであるから支給は認められない。

(3) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすることとする。なお、家族が行った移送等の経費については認めないこととし、村長に申請を行い、本人が歩行困難等により必要と認められる場合に支給することとする。

(4) 治療材料費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者から村長に申請させることとする。

2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象とする。

(負担上限月額管理の取扱い)

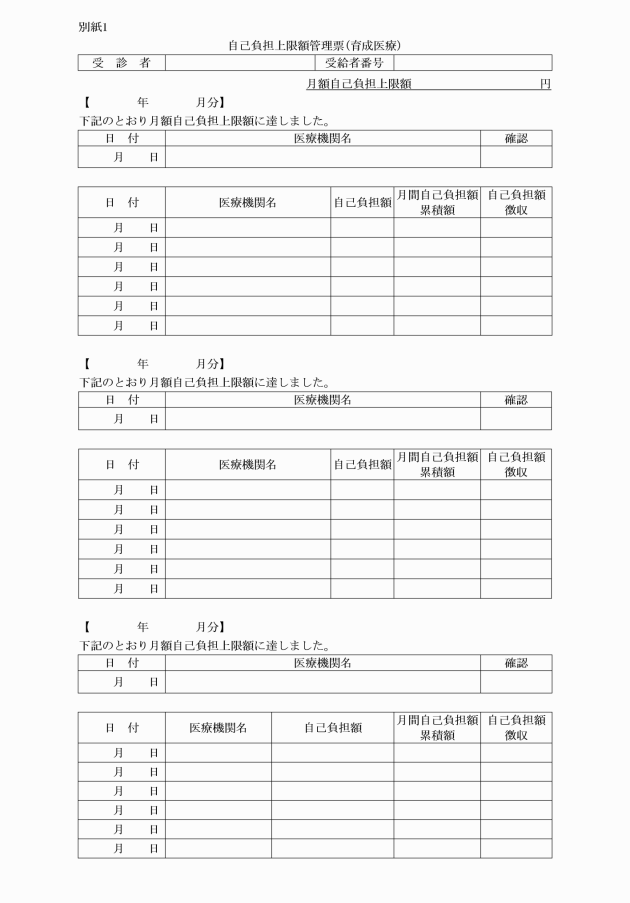

第12条 村長は、自立支援医療において負担上限月額が設定された者については、管理票を交付するものとする。

2 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関で指定自立支援医療を受ける際に受給者証とともに管理票を医療機関に提示する。

3 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、受給者から自己負担を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が指定自立支援医療について、支払った自己負担の累積額を管理票に記載する。当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載する。

4 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

(医療の種類と負担上限月額及び食事療養費)

第13条 自立支援医療の負担上限月額は、令第1条に規定される自立支援医療の種類(育成医療、更生医療又は精神通院医療)ごとに設定されるものである。例えば、同一の受診者が育成医療又は更生医療と精神通院医療とを同一月に受けた場合については、それぞれの種類ごとに負担上限月額が適用され、異なる種類間では合算を行わない。

2 所得区分が、別表第1の④中間所得層である育成医療の受給者が複数の疾病に関して支給認定を受けた場合において、高額治療継続者に該当する疾病等に係る認定を含む時は、当該複数疾病に係る育成医療の自己負担の合計額について、高額治療継続者に係る負担上限月額を適用する。

3 育成医療に係る入院時の食事療養については、所得区分が別表第1の①生活保護及び生活保護移行防止のため食事療養費の減免措置を受けた受給者(以下「食費減免者」という。)以外の受給者には、医療保険における入院時の食事療養に係る標準負担額と同額分を自己負担させることとする(健康保険の療養に要する費用の額の算定の例により算定した額が自立支援医療費の対象となりうるのだが、実際には医療保険が優先し、食事療養費分が医療保険から支払われるため、自立支援医療費からは食事療養費分が支払われないこととなる。)。一方、食費減免者には、入院時の食事療養に係る自己負担額を0円とするので、食費減免者以外の受給者とは異なり、自立支援医療費から少なくとも医療保険の標準負担額相当部分が支給されることとなる(原則的に健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額が自立支援医療費から支給されることとなるが、医療保険が優先するため、医療保険に加入している食費減免者については、最終的に医療保険の標準負担額相当部分のみが、生保世帯等で医療保険に加入していない食費減免者については、健康保険の食事療養費相当部分と標準負担額相当部分の合算分が、それぞれ自立支援医療費として支給されることとなる。)。

4 入院時の食事療養に係る自己負担額については、負担上限月額を計算する際の自己負担額には含まれないことに留意すること。

(医療保険未加入者の取扱い)

第15条 村長は、自立支援医療費の申請の審査の段階で加入医療保険の把握を行い、受給者が加入手続を行っていない場合には、受給者又は保護者に対して手続を促すとともに、被用者保険の加入者となる場合や、生活保護の医療扶助の対象となっている場合を除き、村の国民健康保険担当に連絡し、国民健康保険の加入手続が行われるようにするものとする。

2 自立支援医療費の受給者がその有効期間内に加入医療保険の資格を喪失した場合は、被用者保険の加入者となり得る場合や生活保護の対象となり得る場合を除き、速やかに国民健康保険主担当に連絡し、国民健康保険の加入手続が行われるようにするものとする。

3 1及び2の加入手続を行っている途上における申請に際しての「世帯」の取扱いについては、加入手続が完了した場合の「世帯」に準じて取り扱うこととする。

4 1及び2にかかわらず、申請者が正当な理由がなく医療保険の加入手続を行わない場合については、「世帯」の範囲及び所得の確認ができないことから、所得区分は⑤一定所得以上として取り扱うこととする。なお、この場合においては、高額治療継続者に対する別表第2の⑤―Ⅰの適用はないものとする。

(指定自立支援医療機関の窓口における自己負担額)

第16条 受給者の自己負担については、その性質上、医療保険制度における一部負担金の一部であるから、健康保険法第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定が適用され、医療機関における自己負担の徴収に当たっては、10円未満の金額は四捨五入して、自己負担を徴収するものであること。

(指定自立支援医療機関)

第17条 村長は、法第59条第1項で定めるところにより指定を行った指定自立支援医療機関についての一覧を自立支援医療の種類ごとに作成するものとする。また、指定自立支援医療機関に異動(新規指定や廃止等)のあった場合には、異動のあった指定自立支援医療機関の一覧を、各月ごとに社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に送付するものとする。

(医療保険各法等との関連事項)

第18条 他法に基づく給付が行われる医療との関係については、令第2条に規定されているとおりであり、結果的に、自立支援医療費の支給は医療保険の自己負担部分を対象とするものである。

(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)

第19条 診療報酬の請求、審査及び支払については、昭和54年児発第564号通知「児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の措置等に係る医療の給付に関する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」及び昭和49年児発第655号通知「育成医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」に定めるところによる。

(その他)

第21条 村長は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について台帳等を備え付け、支給の状況を明らかにしておくこととする。

附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和5年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第13条、第14条関係)

■身体障害者福祉法 第4条

1 次に揚げる視覚障がいで、永続するもの

① 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの

② 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

③ 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

④ 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

2 次に揚げる聴覚又は平衡機能の障がいで、永続するもの

① 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの

② 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

③ 両耳による普通話声の最良の話音明瞭度が50パーセント以下のもの

④ 平衡機能の著しい障がい

3 次に揚げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい

① 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失

② 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障がいで、永続するもの

4 次に揚げる肢体不自由

① 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障がいで、永続するもの

② 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて、一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

③ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

④ 両下肢の全ての指を欠くもの

⑤ 一上肢のおや指の機能の著しい障がい又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障がいで、永続するもの

⑥ 1から5までに揚げるもののほか、その程度が1から5までに揚げる障害の程度以上であると認められる障がい

5 心臓、腎臓又は呼吸器の機能障がいその他政令で定める障がいで、永続し、かつ日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

6 法別表第5号に規定する政令で定める障害は、次に揚げる機能障がいとする。

① ぼうこう又は直腸の機能

③ 小腸の機能

④ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

※意見書(表面)の障がい状況に記入する際は、1―③のように記載する。

別表第2(第5条、第8条、第14条、第15条関係)

自己負担上限額表

所得の区分 | 一定所得以下 | ④中間所得層 | ⑤一定所得以上 | ||||

住民税非課税世帯 (均等割及び所得割とも非課税) | 村民税課税世帯 | ||||||

① 生活保護世帯 ※受診者の属する世帯が生活保護の場合 | ② 低所得1 ※保護者収入が80万円以下で、所得区分が①生活保護の対象ではない場合 | ③ 低所得2 ※保護者収入が80万円を超える場合で①生活保護及び②低所得1の対象でない場合 | ④―Ⅰ 中間所得1 ※村民税所得割額3万3千円未満の場合 (均等割のみ課税の場合含む) | ④―Ⅱ 中間所得2 ※村民税所得割額3万3千円以上23万5千円未満の場合 | 村民税所得割額23万5千円以上 | ||

負担上限額/1カ月 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 ※H27.3.31までは5,000円 | 40,200円 ※H27.3.31までは10,000円 | 育成医療対象外 (通常の保険診療) | |

重度かつ継続の場合 | |||||||

④―Ⅰ 中間所得Ⅰ | ④―Ⅱ 中間所得Ⅱ | ⑤―Ⅰ 一定所得以上 | |||||

5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |||||

1 「住民税非課税世帯」とは、受給者の属する「世帯」の世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税が課されていない者又は本村で定めるところにより住民税を免除された者。(村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

2 低所得1の対象となる保護者収入は、いかに掲げる収入の合計金額とする。

(1) 地方税法上の合計所得金額

地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。合計所得金額がマイナスとなる者については0とみなして計算する。

(2) 所得税法上の公的年金等の収入金額

所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入額をいう。

(3) その他厚生労働省令で定める給付

施行規則第28条各号に掲げる各給付の合計金額をいう。

3 ④中間所得層のうち④―Ⅰ中間所得Ⅰ及び④―Ⅱ中間所得Ⅱは、受診者が高額治療継続者(令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下「重度かつ継続」という。)に該当する場合とする。

4 ⑤一定所得以上については、受診者が「重度かつ継続」に該当する場合には、⑤―Ⅰのとおり負担上限額を設ける。

5 提出書類や申請者からの聞き取りから所得が一切確認できない場合は、原則として所得区分を⑤一定所得以上として取り扱うこととする。また、村民税所得割が23万5千円未満であることについてのみ確認できた場合は、所得区分を④―Ⅱ中間所得2又は④―Ⅱ中間所得Ⅱとして取り扱う。さらに、村民税非課税世帯であることのみ確認できた場合は、所得区分を③低所得2として取り扱うこととする。