○令和2年7月豪雨被災者民間賃貸住宅入居助成事業実施要項

令和3年2月2日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この事業は、令和2年7月豪雨のため住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者が、再建先として県内の住宅を賃貸する場合に必要となる契約に伴う費用を定額で助成することにより円滑な住まい再建を支援する。

(用語の定義)

第2条 この要項において、「民間賃貸住宅」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条で定める公営住宅及び社宅・官舎・寮等の給与住宅を除く、熊本県内に所在する賃貸住宅をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 この助成金は市町村長の罹災証明書の発行を受け、かつ、次のいずれかに該当する者が、再建先として県内の民間賃貸住宅を契約し入居した場合(現在、賃貸型応急住宅として三者契約を行っている者が同一物件で新たに二者契約を締結する場合を含む。)に支給する。

(1) 応急仮設住宅(建設型応急住宅又は賃貸型応急住宅)入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(供与期間が延長された場合はその期間内)に当該住宅を退去した者

ア 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯としての認定により入居した場合で、当該認定が解除された者

イ 村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体していない者であり、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号に規定する被災した住宅の応急修理の期間中に応急仮設住宅を使用した者

ア 村長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者

イ 村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者

ウ 被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている者

(3) その他、村長が認める者

(助成金額)

第4条 助成金の額は20万円とする。

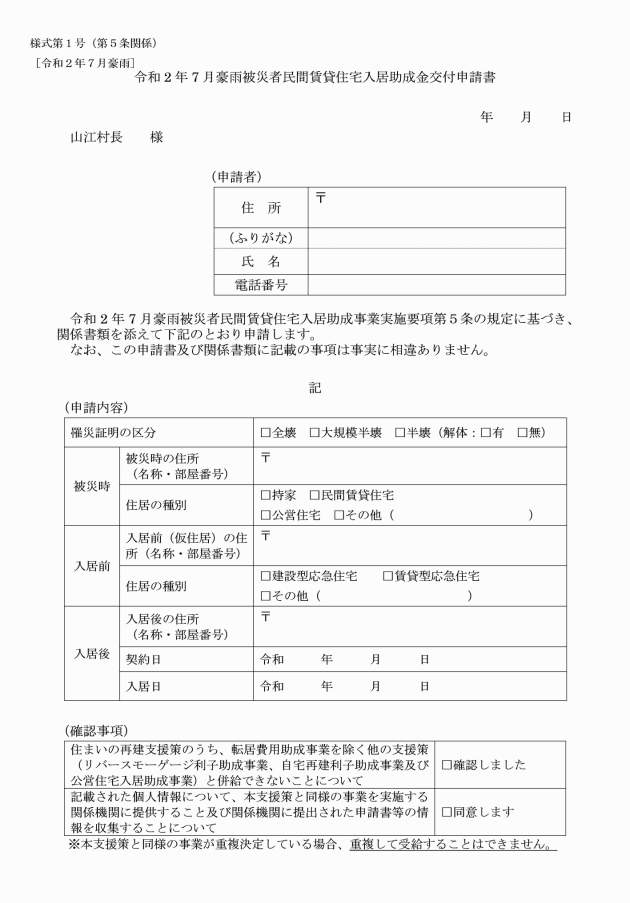

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付申請は第3条に規定する者が属する世帯ごとに1回に限り行うことができる。

ただし、罹災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなす。

2 交付申請は、交付申請書(様式第1号)を市町村長に提出して行う。

3 交付申請は、原則として、入居した日から6月以内に行わなければならない。

ただし、入居した日がこの要項の施行前である場合は、この要項の施行日から6月以内とする。

4 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(交付申請書の添付書類)

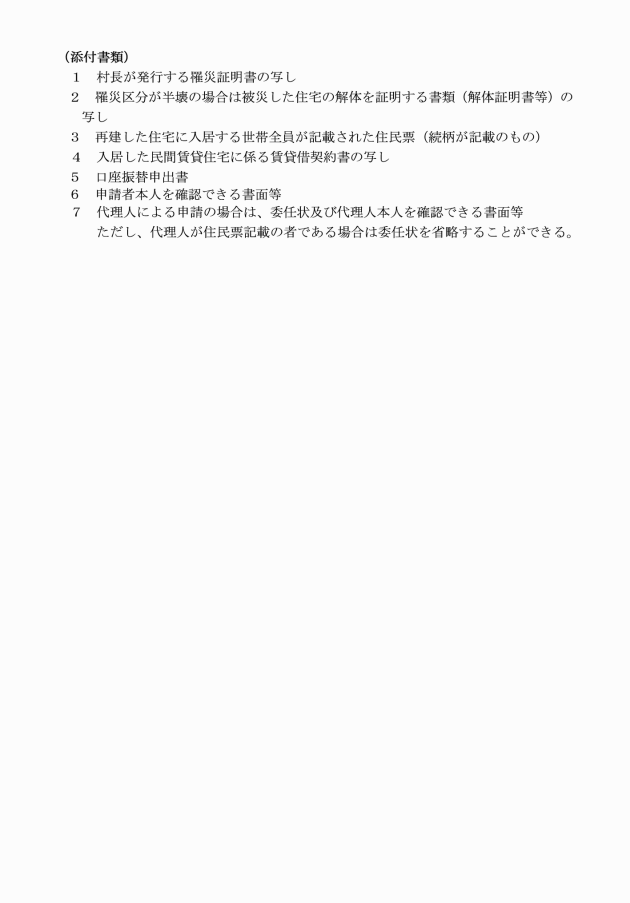

第6条 申請者は、申請書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 村長が発行する罹災証明書の写し

(2) 罹災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し

(3) 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

(4) 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し

(5) 口座振替申出書

2 前項の規定に関わらず、村長は必要に応じ、書類の提出の免除、書類の追加を求めることができる。

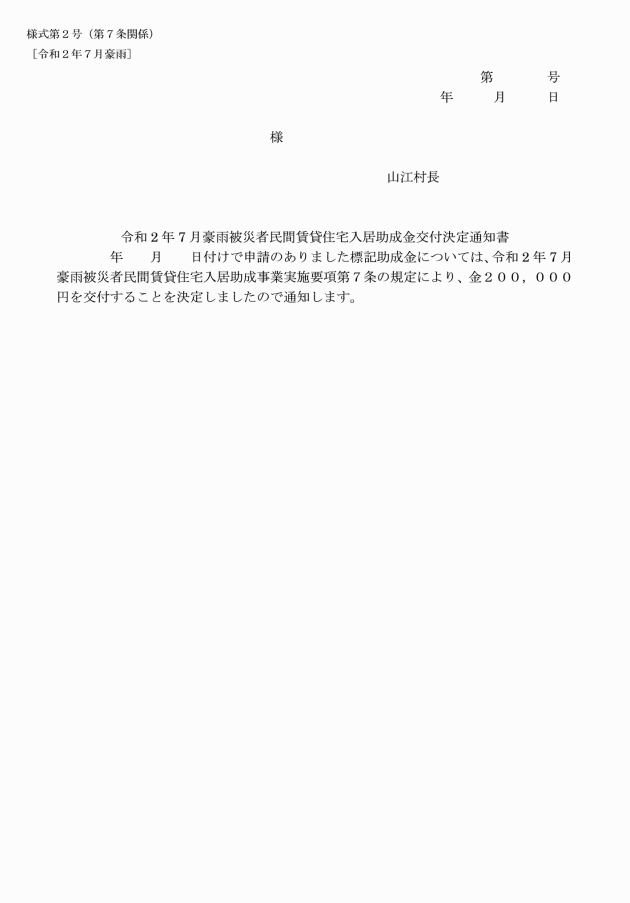

(交付の決定)

第7条 村長は、申請書を受理し、交付を決定したときは、申請者に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の交付決定に際しては、被災者台帳等により交付の助成金等の給付履歴を確認して行うものとする。

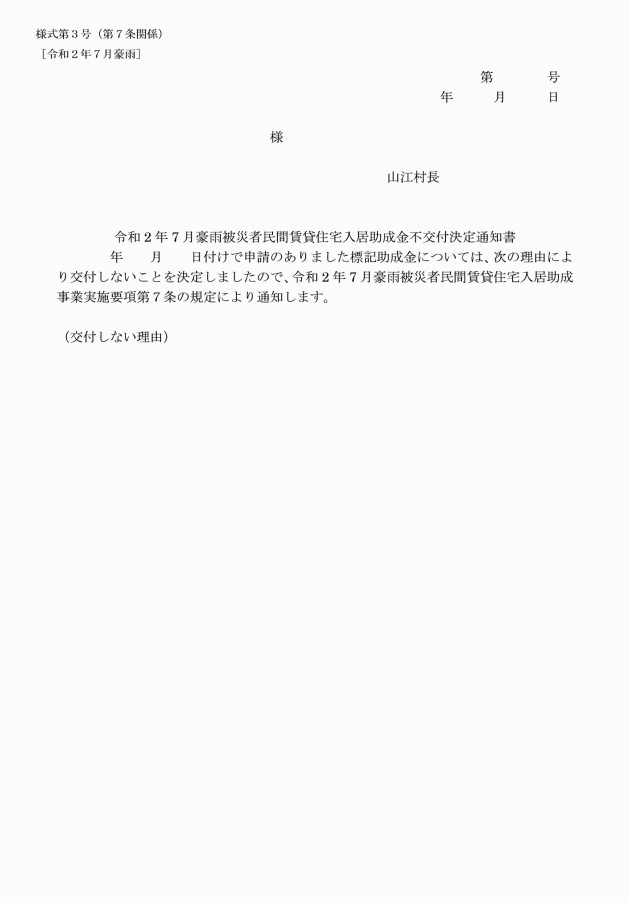

3 助成金を交付することが不適当であると認めたときには、理由を付して不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

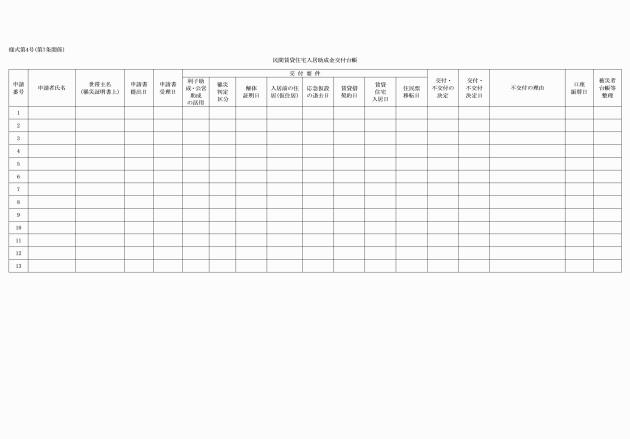

4 交付及び不交付の決定を行ったときは交付台帳(様式第4号)により整理を行う。

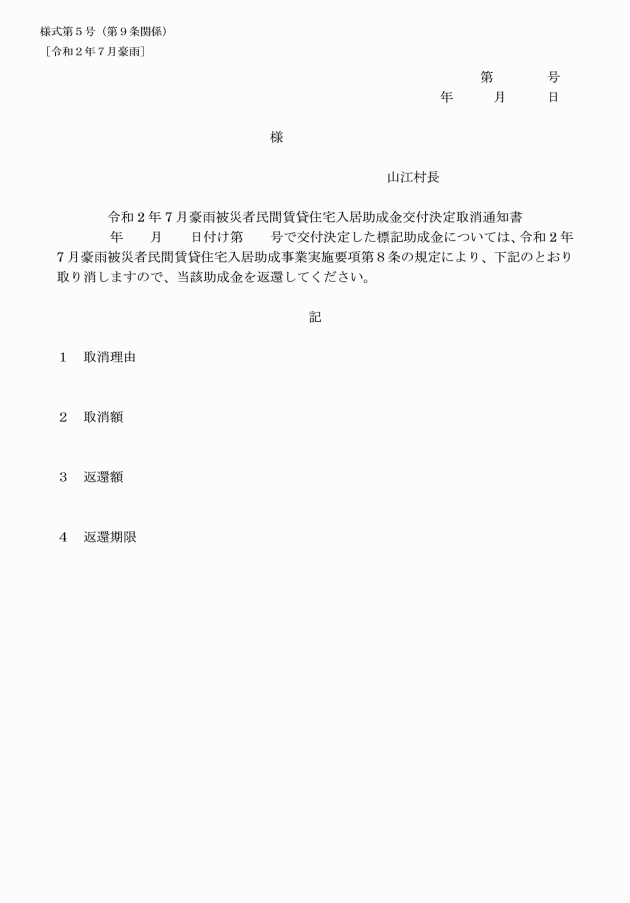

(交付決定の取消し及び返納)

第8条 村長は、交付を受けた者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

3 村長は、取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

4 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この要項は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

附則(令和5年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。