○山江村農業集落排水処理施設の管理条例施行規則

平成6年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(運営協議会の構成)

第2条 条例第5条に定める運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 各組合役員

(2) 学識経験者

ただし、組合の全部の施設が供用開始となるまでの間は、地区委員長を含むものとする。

2 協議会の会長は、委員の互選により選出する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は過半数の賛否で決する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第1項の会議には、あらかじめ委任した組合役員の代理を認めることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、その職にあるために委員となった者の任期の在職期間とし、学識経験者は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(助成金)

第5条 条例第8条第1項第2号ただし書については、次の各号に定めるところによる。

(1) 本村が全額負担する場合

ア 本管から公共マスまで近距離で、その費用が当該年度の合併浄化槽の補助金の範囲内の工事

(2) 本村が工事代金を一部助成する場合

ア 本管から公共マスまで遠距離で、その費用が当該年度の合併浄化槽の補助金を越えた場合は、当該年度の合併浄化槽の補助金の額を助成する。

(排水設備の接続の方法)

第6条 条例第8条第1項第3号に規定する排水設備の接続方法(以下「接続方法」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 取付管と排水管の管低高にくいちがいの生じないようにすること。

(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突出させないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項のほか、接続方法については、別に村長が定めるところによる。

(排水設備の設置に関する基準)

第7条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、村長の承認を得てこれによらないことができる。

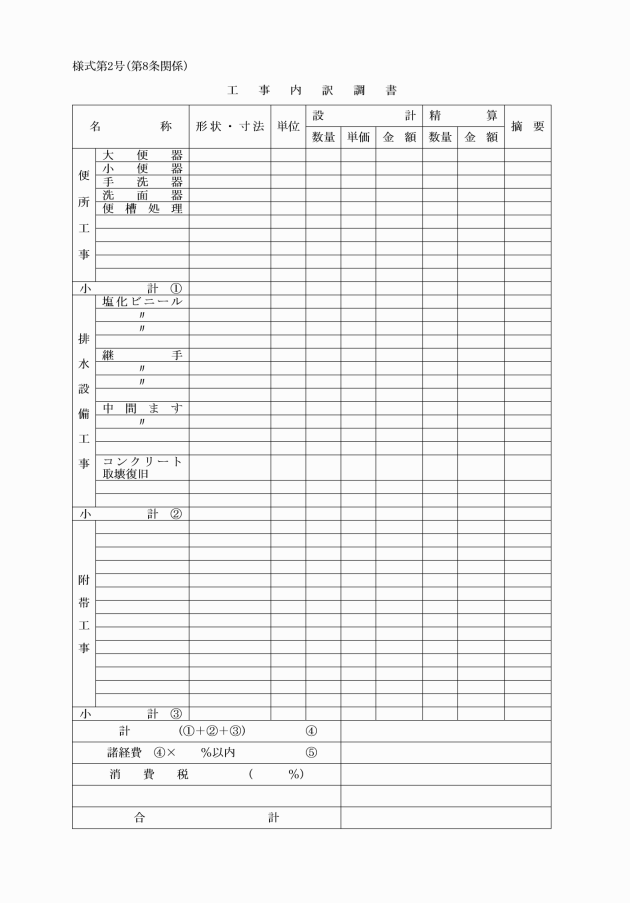

(1) 排水管の材質は、原則として肉薄管(VU)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径は次のとおりとする。

ア 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上

イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上

ウ 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上

(3) 排水管の勾配は、原則として2/100とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1~150分の1の範囲にあるものについては、その使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、宅地内道路部分にあっては50センチメートル以上とし、その他宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

ア 排水設備のいずれかの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

イ 洗面場、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

ウ 浴場、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するため、ごみよけ装置を設けること。

エ 地下室、その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

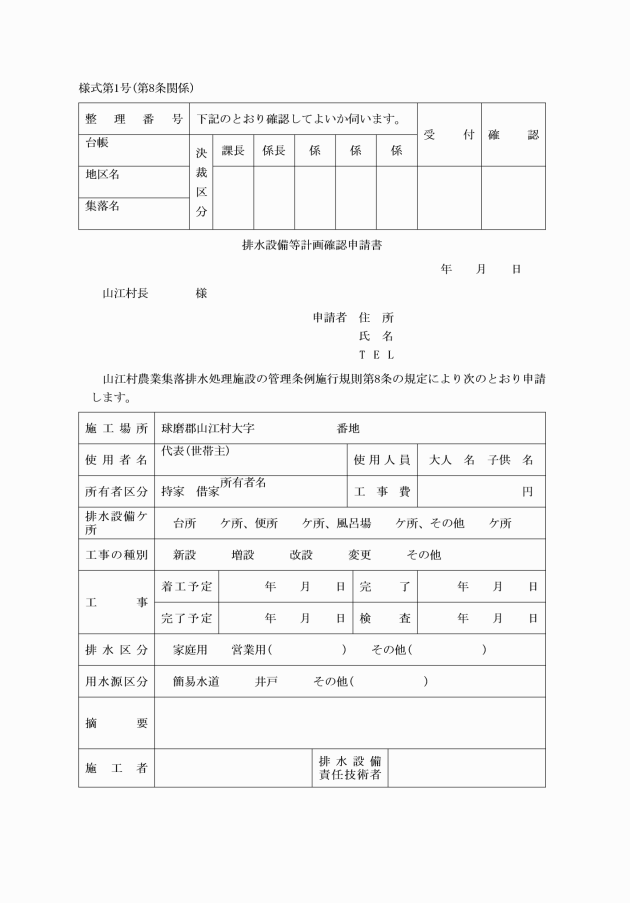

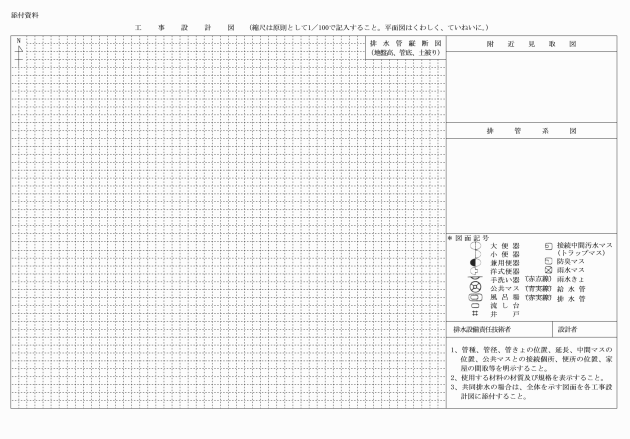

(1) 附近見取り図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 前項の規定により、確認を受けた後、計画を変更しようとするときも同様とする。

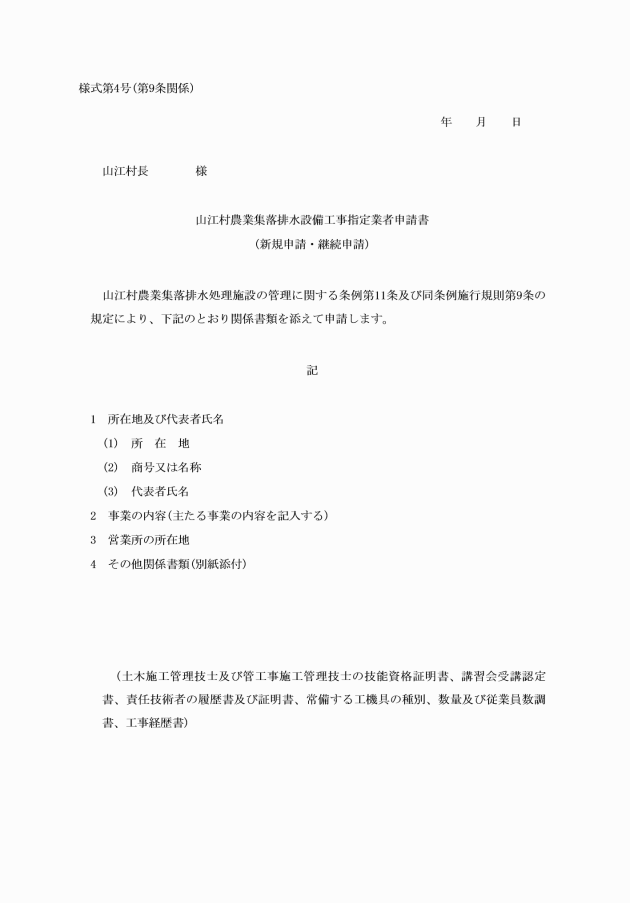

(技能資格者の認定、業者の指定及び登録更新)

第9条 条例第11条の規定により、排水設備の工事に関し指定する業者は、土木施工管理技士及び管工事施工管理技士の資格を有するもので、排水設備工事に関して相当の知識と経験を有し、かつ、村長が指定する認定講習会を受講したものの中から村長が認定する。

2 指定を受けようとする業者は、次に掲げる書類を添えて登録の申請をし村長の審査を受けなければならない。

(1) 山江村排水設備工事指定業者(継続)申請書(様式第4号)

(2) 前項に定める技能資格者の証明及び受講認定書

(3) 責任技術者の履歴書及び証明書

(4) 常備する工機具の種別、数量及び従業員数

(5) 工事経歴書

3 指定業者の指定期間は3ケ年とする。ただし、継続して指定することができる。この場合、指定業者は期間満了日の30日前まで前項に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(工事の範囲)

第10条 指定業者が施工する排水設備工事は、公共汚水ます以内までとする。ただし、村において施工上必要があると認めたものはこの限りでない。

(指定業者の責務)

第11条 指定業者はこの規則を遵守し、本村の指定する設計及び施工法に従って誠実に工事を遂行しなければならない。

2 指定業者は、特に村長の承認を得た場合のほか下請人に工事を施工させてはならない。

(検査と手直し工事)

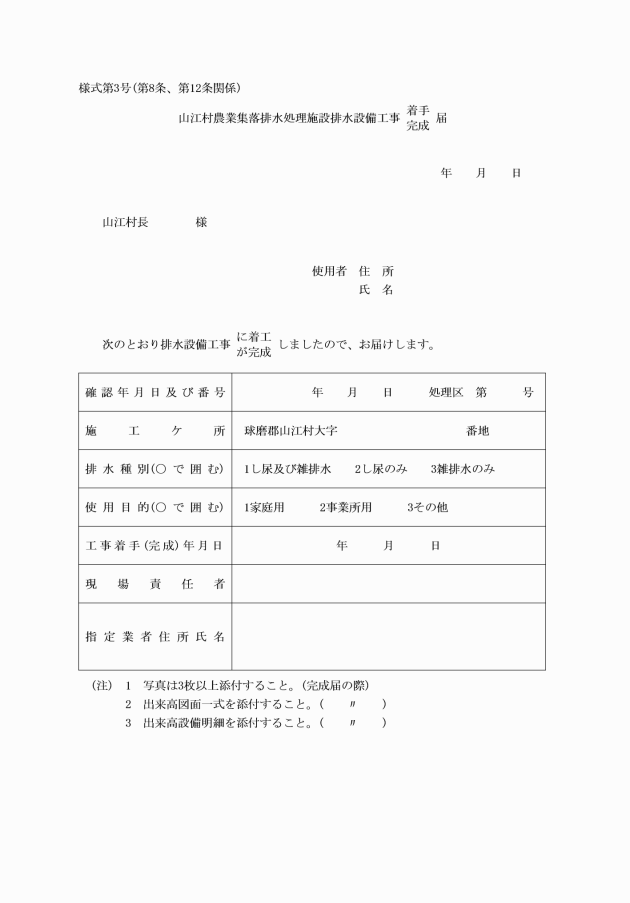

第13条 工事が竣工したときは、指定業者は直ちに竣工検査願を提出し、村の検査を受けなければならない。検査の結果不良と認めた場合は定められた期間内に改修しなければならない。

(修繕工事)

第14条 竣工検査に合格した工事であっても、6ケ月以内に故障した場合は指定業者において無償でこれを修繕しなければならない。

2 指定業者が前項の修繕をしないときは、指定業者の負担において村が修繕することができる。

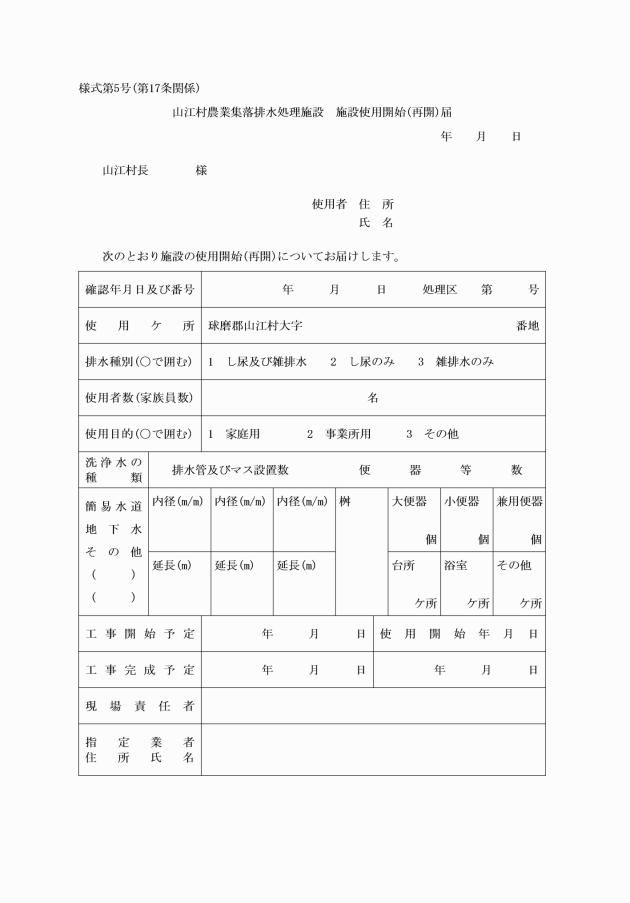

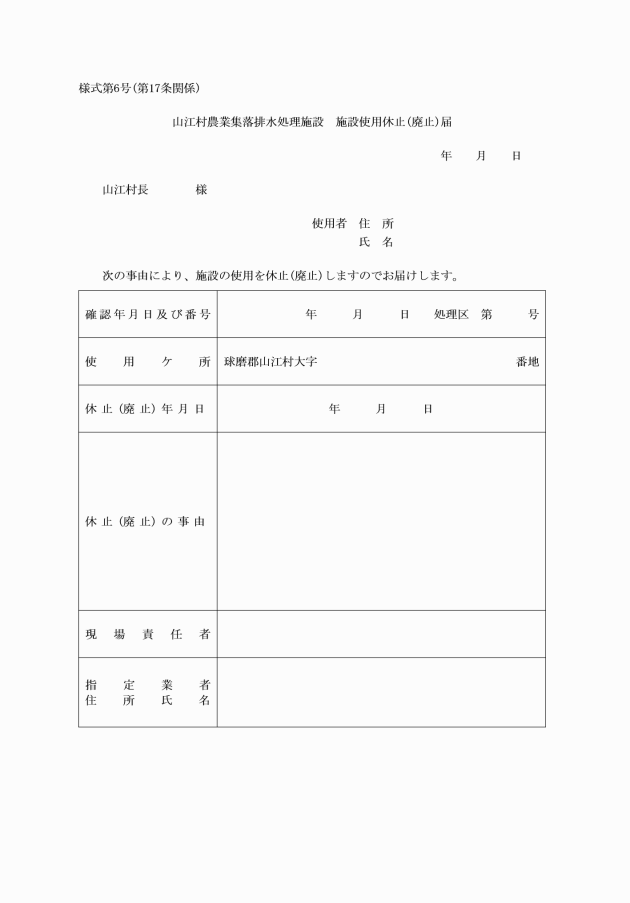

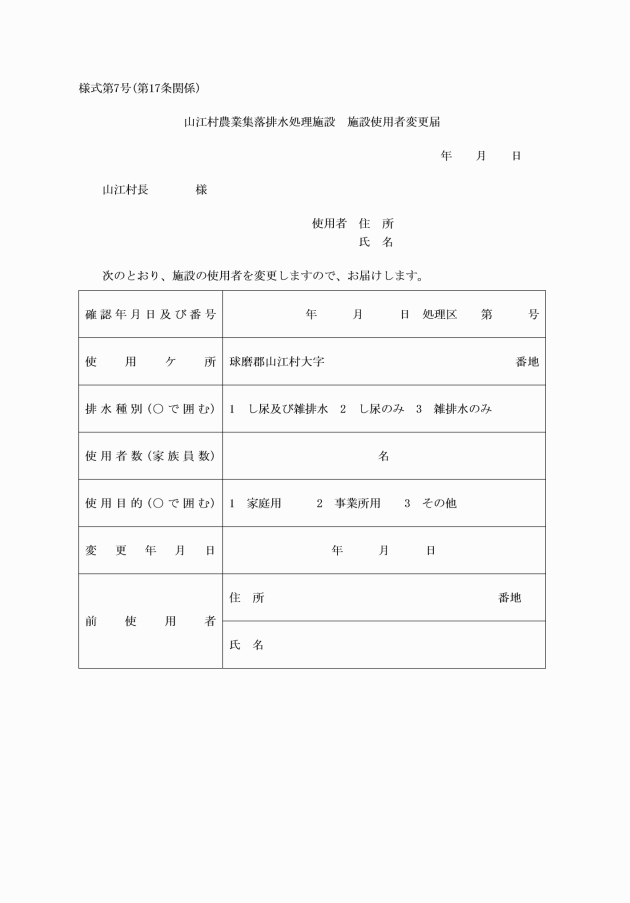

(届出)

第15条 指定業者は、店舗の移転、責任技術者の異動など、重要な変更に関してはそのつど村長に届け出なければならない。

(指定業者の執行停止等)

第16条 村長は、指定業者が次の各号に該当すると認めたときは6ケ月以内の指定業務の執行停止又はその指定を取り消すことができる。

(1) 条例等に違反する行為があったとき。

(2) 村において指定業者の必要を認めないようになったとき。

(3) 第8条に定める要件を欠くようになったとき。

(4) 暴利をむさぼる等の行為があったとき。

(5) 著しく工事の実績があがらないとき。

(6) その他村長においてその必要があると認めたとき。

2 前項による業務執行の停止又は指定取消しにより指定業者に損害が生じても村はその責任を負わない。

3 本規定により指定を受け、又は指定を取り消されたものについてはそのつど公示する。

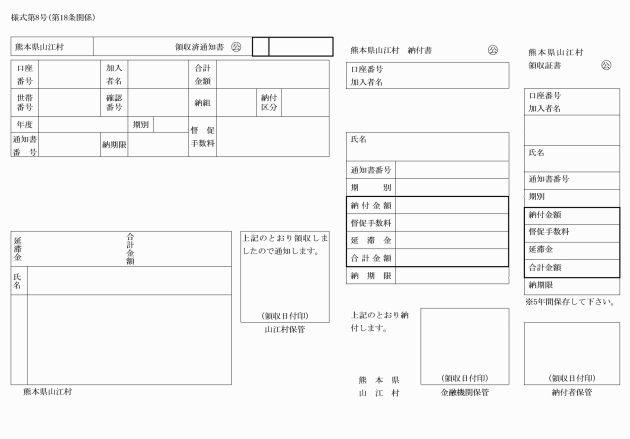

2 使用料の納期限は、月末とする。

3 使用料を納期限までに完納しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収については税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和52年条例第7号)を準用する。

(使用料の精算)

第20条 村長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

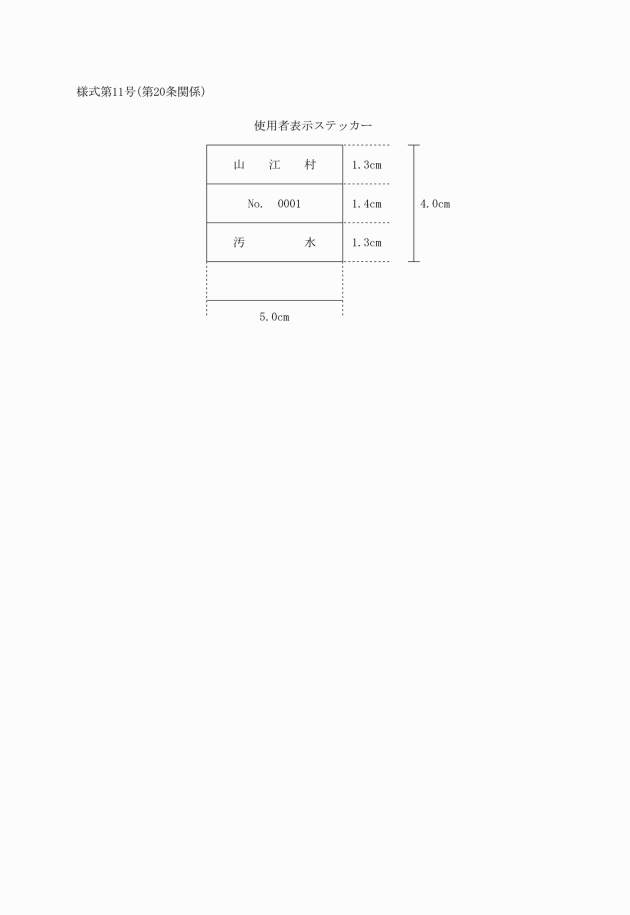

2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。

(管理の委託)

第22条 条例第28条に定める委託する通常の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 排水施設

マンホールの点検、きょう雑物、雨水等の有無(随時)

(2) 処理施設

ア スクリーンに発生したゴミの処分(週1~3回点検及び随時)

イ 機械類の正常運転確認

ウ 故障時の連絡

エ 処理施設周辺の清掃、樹木の管理

オ 堆肥の製造・販売

(販売価格)

第23条 堆肥等の販売価格は、次のとおりとする。

(1) 堆肥100kg当たり1円とし、端数については切り捨てる。

(2) 100kg未満については1円とする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。